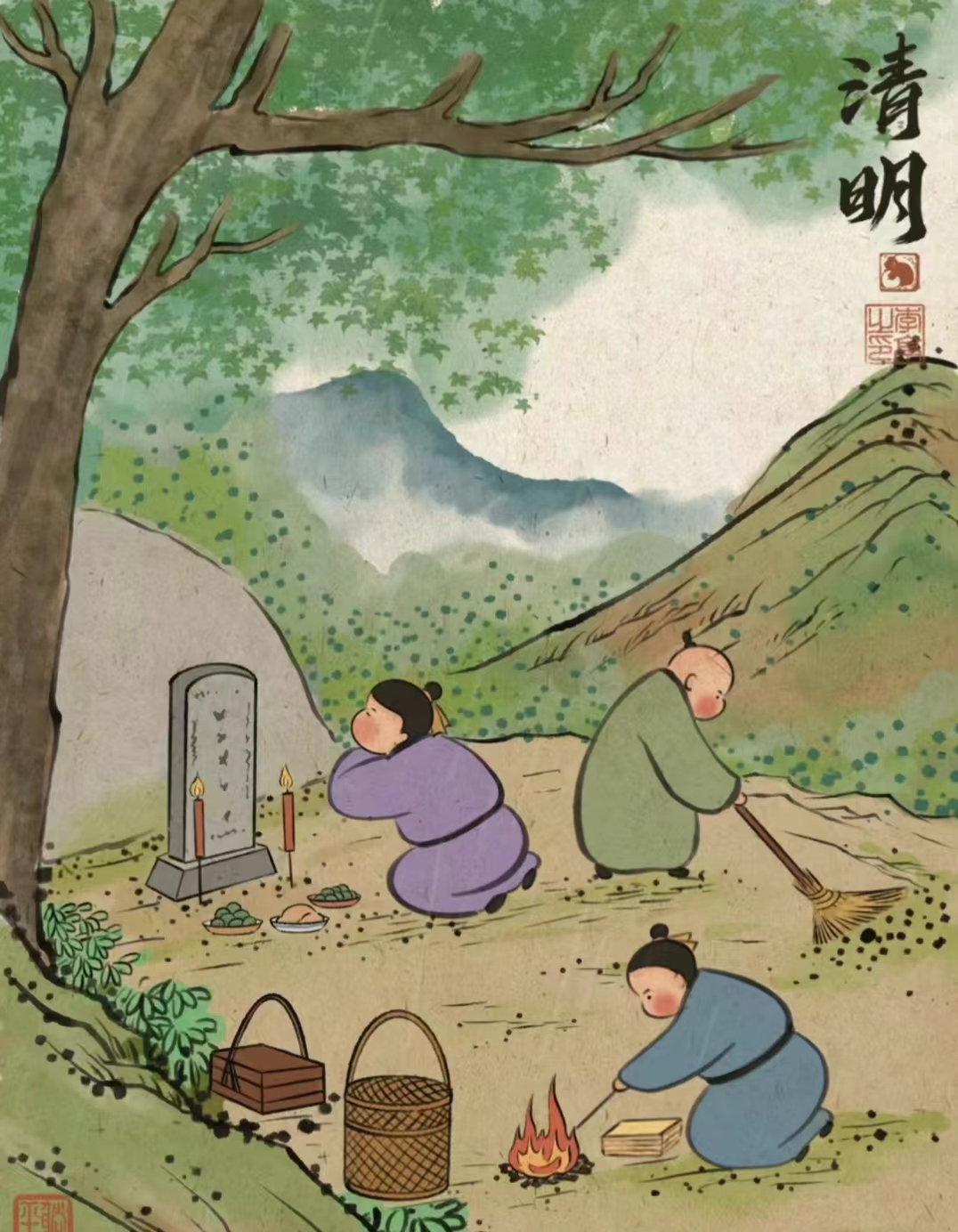

清明节

清明节是中国最重要的传统节日之一,人们通常在此时扫墓祭祖、踏青春游。清明节的日期在公历上大致是固定的,为每年的4月4日至6日左右。同时,清明也是二十四节气之一,是春季的第五个节气。在英文表达中,作为节日的清明被译为“Tomb Sweeping festival”或“Qing Ming Festival”,而作为节气的“清明”则是"Clear and Bright"。

寒食节

提到清明节,中国人会联想到各式各样的美食。这是因为如今的清明节留有古时“寒食节”的许多印记。寒食节的具体日期是在农历冬至后105天,一般是清明节前一二日,所以很多时候,人们会一起庆祝两个节日。

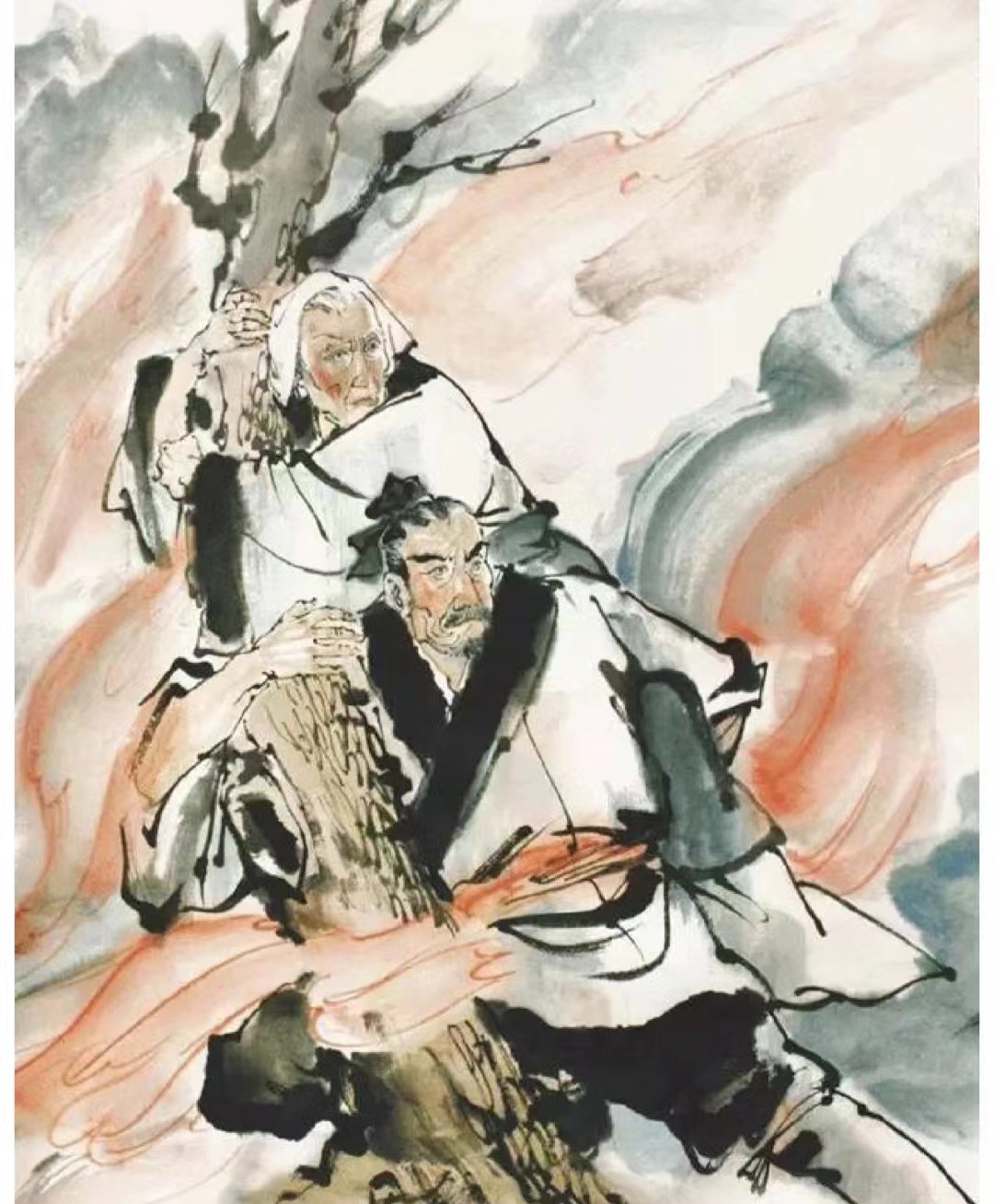

顾名思义,寒食节是一个禁烟火,只吃冷食的节日。人们普遍认为,寒食节是为了纪念春秋时期的忠臣介子推。晋文公年轻时曾有一段艰难的流亡生活,其臣子介子推不惜割下自己的股肉,让主充饥。在晋文公成为一代君主后,介子推却选择隐居山林。为了迫使介子推出山,晋文公下令放火烧山,却害得介子推母子惨死。百姓为了悼念介子推,在这日禁火,相沿成俗。寒食节是汉族唯一以饮食习俗来命名的节日。虽然禁火寒食的风俗不复延续,寒食节也逐渐与清明节融合,但人们仍会在吃到节庆食物时,想起这段流传千年的历史。

清明美食

“捣青草为汁,和粉作粉团,色如碧玉。”——袁枚《随园食单》

青团是江南的清明美食,以青草汁混合糯米粉制成。青团油绿可爱,宛如碧玉。传统的内陷有咸有甜,红豆沙、蛋黄肉松等口味最受欢迎。江南人还会把春天里第一次吃青团叫做“尝春”。

“山女采茶不归去,杏花深处是清明。” ——张芬《宝云茶坞》

在中国的绿茶中,要属西湖龙井最为出名。其中,春茶最佳,而春茶又分为明前茶、雨前茶。最珍贵的,就是明前茶了。在清明前,光照充足,雨水充沛,最利茶树生长。人们会与时间赛跑,极力采摘完最新生发的嫩芽,制作成青绿透亮、清甜鲜爽的明前龙井。

“纤手搓成玉数寻,碧油煎出嫩黄深。”——苏轼《寒具》

苏轼诗歌题目所说的“寒具”就是馓子,一种环形的面粉制品。人们会把富有弹性的面条缠绕成不同形状,在油中炸至定型。焦酥香脆、色泽艳丽的馓子是寒食节的代表性食物。

“草色引开盘马地,箫声催暖卖饧天。”—— 宋祁《寒食》

“饧( xíng)”就是麦芽糖。在古代麦芽糖是寒食、清明最常吃的食物之一。麦芽中的糖化酶可以将淀粉转化成糖分。只需将麦芽和糯米这两种易得的食材放在一起发酵,就可以得到粘粘的饴糖。古代,春暖花开时,卖饧的商贩常常通过吹奏竹箫吸引生意,“卖饧天”因此成为了春日艳阳天的代名词。

“无花无酒过清明,兴味萧然似野僧。”——王禹偁《清明》

说到清明,一首脍炙人口的诗不自觉就被吟诵出口:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。借问酒家何处有,牧童遥指杏花村。”清明节喝酒与祭祀祖先的传统密不可分。以酒表达对逝者的敬意和哀思、舒缓生者的心情,再适合不过。此外,喝酒还能暖身,帮助人们度过不开火的寒食节。

“岂无青精饭,使我颜色好。”——杜甫《赠李白》

青精饭也叫乌饭、黑糯米饭,是用青精树叶染色的糯米制成。相传,这是源自道家的美食。古时,制作青精饭的过程十分繁复,要先将米蒸熟、晒干,再浸乌饭树叶汁,复蒸复晒九次,所谓“九蒸九曝”,但制好后的粳米经久不坏。人们相信,清明时分吃这种米饭,能够强身驻颜。

除了上文提到的这些食物外,人们还会用清新的野生荠菜煮鸡蛋、制作燕子形状的面食“子推燕”、用酵糟发面制作枣糕、用薄如蝉翼的润饼皮包裹蔬菜等等……总之,这些节庆食物多可冷食且富有春日生机。“饮食所以合欢也。”春和景明,万物复苏,清明的食物寄托着中国人对生命的尊重。