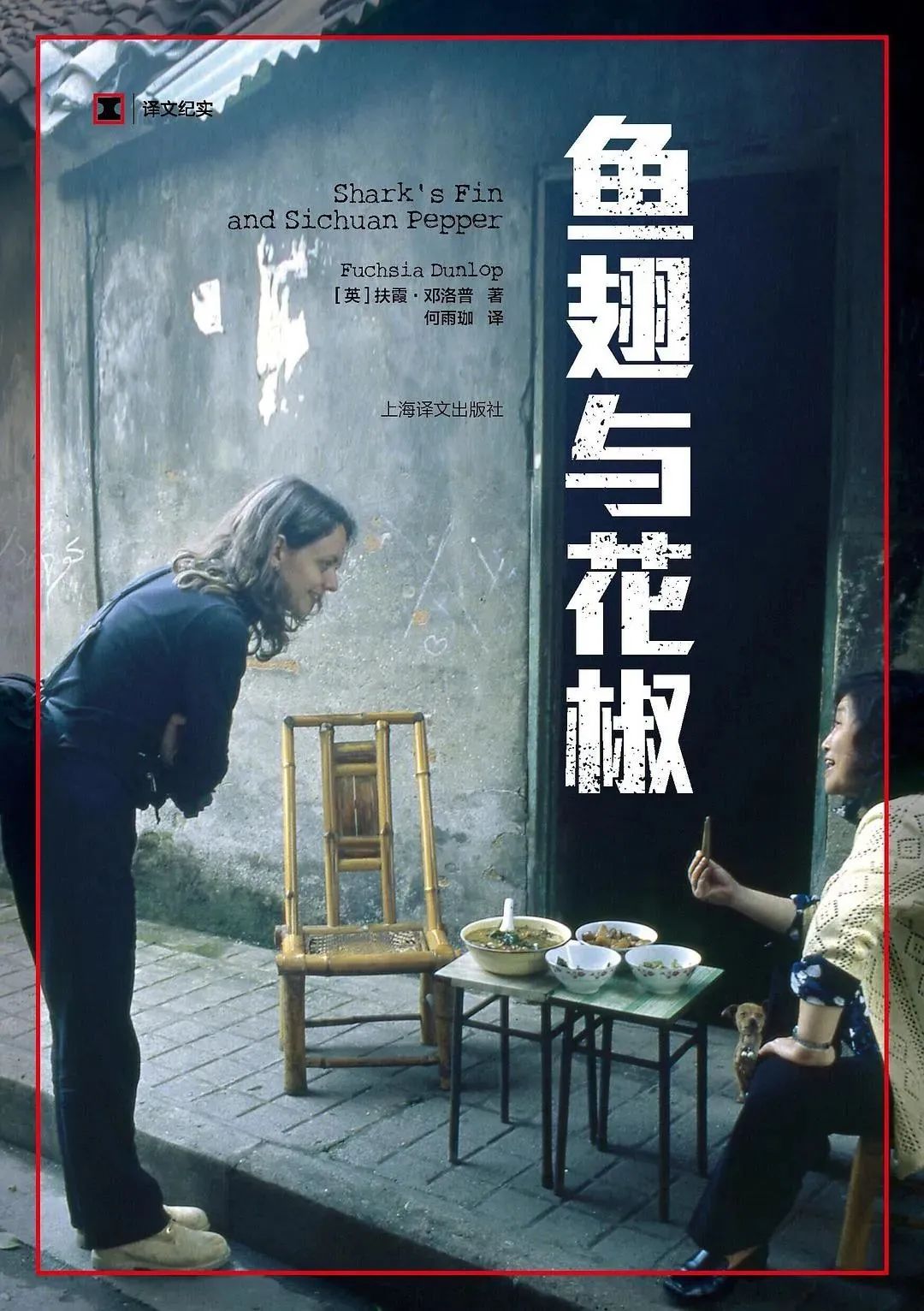

或许你曾听说过《鱼翅与花椒》这本畅销书;

或许你曾听说过以书写川菜闻名世界的英国女作家扶霞;

或许你也正如扶霞一般,在成都进行着一场又一场惊奇的中国美食探险。

1994年,四川大学迎来了一位来自剑桥大学的留学生扶霞·邓洛普(Fuchsia Dunlop)。留学生活给予扶霞的人生更多可能性。凭借着对川菜的热爱,她成为了一名卓越的美食作家。扶霞曾在《金融时报》《纽约客》《美食杂志》《四川烹饪》等报刊杂志上发表大量文章,还四次获得有饮食世界“奥斯卡”之称的詹姆斯·比尔德烹饪写作大奖(The James Beard Awards)。

《鱼翅与花椒》是扶霞最出名的作品,一本有关中国饮食文化的探索回忆录。书中有三十年前川大留学生的日常生活,有令人垂涎三尺的四川美食书写,也记录下一位西方女生从文化冲击到文化认同的转变。以留学生之眼,以马良之笔,扶霞带领读者神游烟火成都。

据其回忆,90年代中期,生活在成都的留学生很少,只有一百二十名左右。在扶霞眼中,川大安宁平静、树木葱茏,是一片静谧的绿洲。初来成都的几个星期,扶霞也曾因身在异国他乡而感到阴郁。但很快,四川自然而然地指引她,使她心里那根绷紧的弦松了下来,双眼也真正打开,看向身处的这个迷人的城市。

“四川的雾气很温柔,笼罩之下的一切都变得轻软了些。”

“只需要走出宿舍楼,就能被四川生活的喧哗与骚动所淹没。”

如今,川大围墙外,已是一片繁华都市中心景象。每到夜晚,锦江映射璀璨霓虹,好不热闹。但在九十年代,扶霞却在这里见到和谐的“人与自然”小剧场:“梧桐树那边就是锦江,一个打鱼的带着一船的鸬鹚,在浑浊的江水中试手气。他的鸟儿们扑闪着大大的黑色翅膀,脖子上都套着环。逮到的鱼要是太大,吞不进喉囊,就吐给打鱼的。打鱼的扔进鱼篓,换条小鱼喂给鸬鹚。”

川大侧门边的菜市场吸引了扶霞,融入市场,就懂得了天府之国的丰饶,才能真正融入了安逸巴适的烟火成都。她在这里认识了各种各样的应季生鲜,“藤藤菜、竹笋、蒜薹和苦瓜。还有特定季节才能吃到的,比如苋菜、枇杷和椿芽,也就是香椿树柔软的新叶子。”

悠闲的成都人亦是特别的风景。扶霞看人们拿老式的手提秤称斤两,用算盘算价钱,很快她就把那些小摊贩都认熟了。“那个眯眯眼的太婆,总爱穿一身白色的工装裤,坐在一袋袋、一罐罐调味料之间:血红的干辣椒,有的是整个的,有的磨成了辣椒粉;还有暗粉色的花椒。那个卖花人长得挺帅,穿着精干的深色西装,舒服地瘫在小小的竹椅中,靠着砖墙,安稳地沉睡着,周围是玫瑰与康乃馨的美丽花海。要是有人来买花,轻轻地把他唤醒,他就眨呀眨地睁开眼,露出天性善良的微笑,点燃一支烟,拿了钱,递给客人一束五彩缤纷的花。”

以川大为基点,扶霞尽情地探索着中国美食。甚至,她还专门花了3个月的时间,在一所专业的烹饪学校,学习川菜。她爱光顾大学办公楼后面的军屯锅魁小摊,认为这是秋日最美妙的早餐——“用面团卷起压扁的饼子,中间裹着碎肉和小葱,再撒点花椒,天堂般的香味能飘满整个校园。”她仔细观察地方食物的制作过程,在油光光的菜板上,店主在长舌一样的面饼中放入香麻味儿的碎肉,熟练地卷起。“面饼在热油上煎得金黄,然后放进鏊子下面的炉膛里,沿边上摆成一圈,把外皮烤得焦香。趁热吃,一口咬下去油脆脆的,里头的面又有嚼劲,味道也丰富可口,花椒刺得你双唇麻酥酥的,像在跳舞。”

她也深深怀念学生时期吃到的餐食,鱼香茄子、卤鸭心、炒丝瓜、蒜苗回锅肉。也入乡随俗地光顾“苍蝇馆子”:“我偶尔还能找到一家这种家庭小餐馆,藏在不知为什么躲过了拆迁队的小街小巷里,墙上贴着白瓷砖,桌椅都是粗糙的胶合板,菜单上是不流行的传统菜。我以为肯定会失望的,结果菜一上来,味道还是和记忆中的一样好,还让我的心整个温暖起来。”

麻辣鲜香的川菜,连接人与土地。食物接纳所有人,也滋养所有人。“我对饮食烹饪的研究,初衷是想记录一个生机勃勃的城市。”扶霞如是说道。在食物研究中,她深入了解了中国,挖掘出自己的创造力,还记录下了值得留念的老川大、老成都。